Mame-Diarra Niang est une artiste rayonnant sur plusieurs continents. Elle nourrit sa démarche esthétique d’un subtile mélange de différentes influences ainsi que d’une recherche plus spirituelle, qui donne une grande profondeur à ses clichés. Cette interview est pour elle l’occasion d’aborder ses différentes thématiques ainsi que de jeter une lumière plus personnelle sur ses photographies.

Bonjour Mame-Diarra, c’est un plaisir de parler avec vous aujourd’hui. Pourriez-vous, en guise d’introduction, nous présenter votre parcours personnel afin de comprendre vos influences et vos origines ?

Cette question est très intéressante car si l’on veut comprendre ma photographie il faut se concentrer sur ma petite enfance. Parler de mon parcours personnel reste encore un exercice difficile, non pas par sa dureté mais surtout par la richesse des évènements qui l’ont influencé. Je suis née en France, à Lyon, d’une mère métisse Franco-ivoirienne et d’un père sénégalais ; j’ai commencé à marcher à Abidjan dans la maison de mon grand père qui avait ma garde, ma mère se battait en France contre une maladie et avait dû nous confier à mon grand-père plus d’un an et demi, ma sœur et moi. Ce fut mon premier rendez-vous avec l’absence, j’avais tout juste un an. J’en garde de forts souvenirs picturaux. Le vrai choc pour moi a été de rencontrer ma mère car, bien malgré moi, j’avais oublié son existence.

Le souvenir marquant que je garde de ces retrouvailles, c’est une magnifique femme au teint pâle avec une afro luxuriante en boubou Bleu-Roi, avec un magnifique collier en ivoire, perdue dans le grand espace d’un salon à côté d’une reproduction de la Joconde. Ce fut mon premier rendez vous avec le sublime, avec le vide plein mais surtout ma première rencontre a posteriori avec l’absence, absence que j’interroge jusqu’à présent dans mon œuvre car elle renforce d’une manière inéluctable la présence.

Nous sommes rentrées en France et ce premier évènement traumatique a été chassé par la quotidienneté car je devais appréhender un nouveau territoire que j’avais également oublié et qui n’avais pas connu mon pied sur son sol jusqu’alors.

Vous êtes une artiste-photographe autodidacte. Comment en êtes-vous venue à la photographie ? Pourquoi avez-vous choisi ce medium en particulier pour appréhender la réalité ?

J’ai toujours été obsédée par l’objet photographique, les images sont de véritables repères pour moi et m’ont permis de garder la mémoire et l’empreinte concrète de mon histoire (vu que j’en avais déjà perdu le fil, étant petite). La photo s’est donc imposée à moi de manière évidente. J’étais chargée très tôt de prendre en photo, par obligation, nos fêtes familiales et religieuses. Je pense notamment à mon père, lorsque nous vivions à Thiaroye, fier d’égorger le mouton à l’Aïd et que je devais immortaliser de plusieurs clichés pendant le sacrifice et pendant la dissection de l’animal. Ce fut mon premier travail photographique, j’avais 14-15 ans. Ma première ambition était cependant d’être cinéaste, je m’étais mise en tête de devenir une grande réalisatrice de films africains car j’étais fan de Djibril Diop Mambeti et d’un de ses films, Touki Bouki. C’était le seul -mais vraiment le seul- artiste sénégalais que j’aimais et qui me permettait de voir le Sénégal sous un autre jour. A cette période de l’adolescence, j’étais contrainte de rester au Sénégal chez mon père, ma mère étant malade une nouvelle fois en France. Je détestais par-dessus tout passer du temps là-bas mais surtout être privée de la France et, par association, de l’affection maternelle, pendant trois ans. Ma seule échappatoire était la rêverie, l’imagination dans ce Sénégal populaire qui ne me ressemblait pas et qui ne ressemblait pas à la Côte d’Ivoire que j’aimais, ni même à la vie que nous menions en France. C’est en rentrant en France, à mes 18 ans, que j’ai découvert, rangé, le vieil argentique de mon père -un Canon AV-1; je le lui ai volé, vu que de toutes manières, il n’y avait que moi qui prenais des photos dans notre famille. C’est à sa mort, le 14 février 2007, qu’il me semble avoir commencé véritablement mon travail artistique. Le premier acte a été de filmer ses funérailles ; ma famille a alors découvert sa tombe à travers un cimetière musulman bétonné et labyrinthique. Ces vidéos posent les fondations de mon travail, une thématique s’installe entre post-industriel, post-urbaniste et post-mortem. J’ai ensuite figé ma vision avec plus de pudeur à travers la photographie.

Dans la série Paysage anonyme, le spectateur se trouve en face d’un lieu laissé à l’abandon, comme sans histoire et sans regard pour lui redonner vie.

Est-ce là une des quêtes de votre travail photographique : redonner une dignité à des lieux qui l’ont peut-être perdue ?

Ce qui me fascine dans l’objet vivant c’est toute la mort qui en émane, Paysage Anonyme rentre dans cette pensée. J’aime la construction, la déconstruction, la ruine ; je n’essaie pas de redonner une dignité aux endroits, ce qui m’interpelle le plus c’est la plasticité du territoire et c’est un thème récurrent dans mon travail. Les paysages prennent beaucoup de place dans mon œil, je parle mieux de nous et de ce qu’on vit en photographiant nos environnements.

Dans le cas particulier de Paysage Anonyme, nous assistons à l’agonie de l’Occident perdu dans son individualisme. Il n’y a plus d’âme, plus de couleur, il s’agit presque d’un cadavre à peine froid, à peine mort et à peine rigide. Je pense qu’une gêne a été restituée ou un inconfort dans cette urbanité désertique.

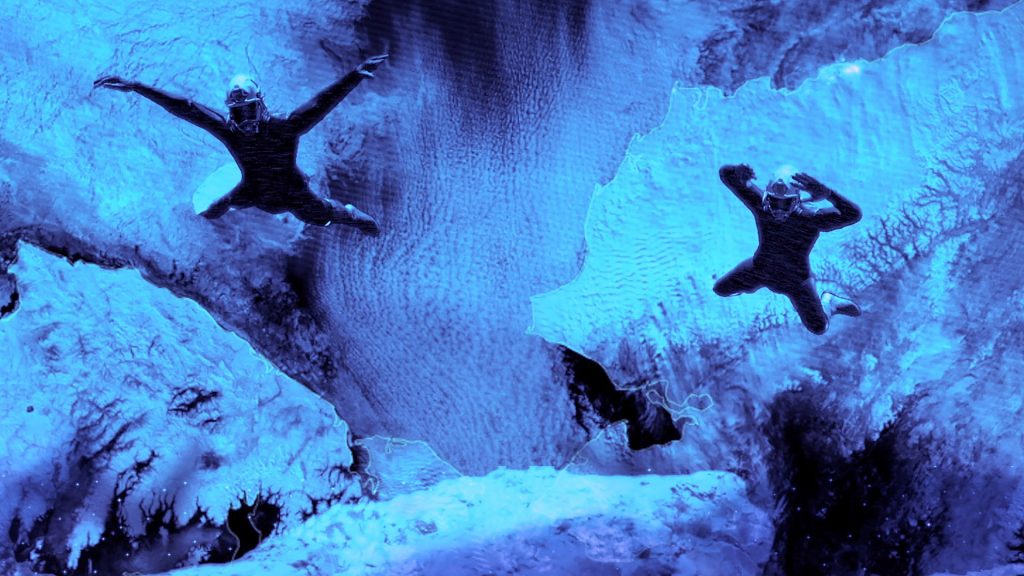

A l’inverse, dans la série Thiaroye obscura, le lieu semble chargé d’histoire, le nom invoquant irrémédiablement les évènements historiques consécutifs à la Seconde Guerre Mondiale. Le paysage apparaît, de nuit, paradoxalement encore plus visible. Que nous disent les personnages de cette série ? Quel message veulent-ils nous faire passer ?

On découvre Thiaroye Azur, cité dans laquelle j’ai grandi, en décrépitude, à travers sa vie nocturne, ici décrite comme passante, furtive et solitaire. Loin de s’assombrir, ma banlieue revêt des parures ocres et ambrées, reflets nocturnes d’un soleil qui brille par son absence, et révèlent les tons argile, terre et rouille d’un nouveau scintillement. Ces personnages solitaires font toujours référence à l’absence ; on ne voit que très rarement leur visage, ils sont engloutis par leur propre ombre ou nous tournent le dos. Ce sont des retrouvailles après une longue absence.

Cette dialectique entre l’homme et le paysage semble aller de pair, dans votre travail, avec celle entre la couleur et le noir et blanc. Alors que la série Pending Future in Ivory Coast est éclatante de couleurs, celle intitulée Sahel gris en est, en contraste, complètement dépourvue. Comment opérez-vous le traitement des couleurs dans vos photographies et comment préférez-vous une représentation à l’autre en fonction du sujet ?

J’aborde la photographie comme de la peinture, j’aime transgresser ses codes classiques à l’aune de ma propre technique, jouer de la désaturation, et installer une gamme de couleurs passées, presque « refroidies ». La mise en scène cinématographique trouble un peu plus les repères en hybridant l’imaginaire du cinéma américain et le décor anarchique de la ville africaine. Les infrastructures et le mobilier urbain y dessinent une géométrie variable, appréciée pour sa richesse formelle et son potentiel de composition. Chaque série pourrait se lire comme un film.

Vous avez réalisé nombre d’installations, notamment pour l’Institut Français de Dakar. De quelle manière ces installations entrent-elles en dialogue avec vos photographies ? Les considérez-vous comme deux modes d’expression séparés ou se nourrissent-ils l’un l’autre dans votre processus de création ?

Je suis accompagnée depuis mes débuts du docteur en philosophie Florian Gaité, nos riches échanges me poussent à aller plus loin dans ma réflexion et ont apporté beaucoup de puissance à mon œuvre. Je me suis rendue très vite compte que la photographie limitait ma pensée, qu’elle ne pouvait se suffire à une image ou une série. Je suis sensiblement attachée, pour exprimer ma vision et ma pensée, à une démarche marquée par une direction vers l’art contemporain, qui me laisse beaucoup plus de possibilités et de libertés. Je profite ainsi de mes expositions pour pousser plus loin mon sujet. L’installation ne doit pas mimer, j’en suis convaincue, ce qu’il se passe dans la photo mais étirer, tester au maximum la construction et la déconstruction du sujet. Etre artiste c’est être philosophe, c’est poser des questions sans pour autant avoir des réponses, l’idée est d’interroger avec constance mes gestes créatifs, mais aussi d’interroger l’engagement du public dans son expérience avec l’installation afin qu’il puisse faire œuvre avec elle.

Dans la série Bunkers, vous photographiez une réalité assez dure constituée d’un paysage de pierres. Le nom même de la série évoque cette dureté par ses sonorités. Le tout est néanmoins adouci par la mer rayonnante présente dans chacune de vos photographies. Certains ont d’ailleurs dit de votre travail qu’il s’agissait d’une représentation d’une Afrique solaire, loin des clichés habituels sur le continent. Pensez-vous qu’il s’agit là d’une description fidèle de votre travail ?

La réelle dureté dans Bunkers c’est la ligne d’horizon forte, presque infranchissable, bien plus que la pierre que je vois plutôt comme un refuge concret, un sanctuaire. Le véritable danger est dans l’océan, dans la volonté de se projeter plus loin que cette ligne mouvante qui pourrait nous engloutir au moindre caprice.

Si certains voient dans mes photos une Afrique solaire loin des clichés, j’en suis assez flattée. Apporter ma contribution pour une autre vision de l’Afrique est un réel honneur. Cela veut certainement dire aussi qu’il y a une réappropriation du territoire qui est en marche et qui ne compte pas s’arrêter aux clichés habituels.

Pourriez-vous nous parler de vos prochaines actualités ?

En ce moment, je suis en création pour le OFF du Dak’art, je fais une proposition d’installation dans la galerie ATIS/CARPEDIEM copartagée par Aïssa Dione et Chab Touré. Notre vernissage sera le dimanche 11 mai à 12h.

Je ferai également partie d’une exposition collective, dont les dates restent à déterminer, mais qui aura lieu cette année à Cape Town, dans la Galerie Stevenson, en Afrique du Sud.