A l’occasion de l’exposition Where we’re at de la commissaire d’exposition Christine Eyene présentée à Bozar à Bruxelles durant l’été de la photographie, nous avons pu rencontrer la photographe togolaise Hélène Amouzou dont les œuvres nous ont particulièrement intriguées et touchées. Le choix d’une série de cinq photographies en noir et blanc fait par la commissaire brouille toute chronologie : c’est une série d’autoportraits dans le même espace contraint, sans recul, un grenier à la tapisserie défraîchie qu’on imagine marqué par des générations de familles et d’histoires. A la manière de celle d’Hélène Amouzou, une vie marquée par l’exil, l’errance, la fuite, la perte dont la découverte de la photographie a été un des éléments salvateurs.

Nous sommes face à un travail photographique qui expose ton intimité, tes souffrances, tes déchirures. La première question que nous nous posons est de comprendre les raisons qui t’ont poussé sur le chemin de l’exil ?

Je suis partie du Togo en juin 1992 pour rejoindre mon mari qui avait fuit en Allemagne pour des raisons politiques. Moi, je suis née à Kouvé dans la préfecture de Yoto à 70 km de la capitale de Lomé. En 1987-1988, je me suis installée à Lomé pour poursuivre les études. J’y étais logée et ma mère m’envoyait de la nourriture tous les week-ends. Etant sa seule fille, elle m’a beaucoup aidée à l’époque pour que je puisse étudier. Comme on dit chez moi, il y a deux sortes de sagesse : la sagesse de la maison et la sagesse intellectuelle (ce qu’on apprend de l’extérieur). Mais les conditions de vie sont devenues de plus en plus dures et j’ai choisi la dactylo pour pouvoir trouver du travail rapidement. J’ai trouvé un poste au CHU de Lomé jusqu’à mon mariage. Le soulèvement populaire avait eu lieu en 1990. La porte était en quelque sorte ouverte. C’était naïf de notre part mais à l’époque on était mû par une volonté que les choses changent sans se rendre compte des conséquences de ses engagements. Le principal opposant politique était de mon village, c’était normal de le soutenir. Puis il y a eu une véritable chasse à l’homme. J’ai du moi aussi quitter le Togo pour rejoindre mon mari en Allemagne. De là a commencé une longue suite d’errances entre l’Allemagne, le Limbourg et Bruxelles.

Pouvez-vous nous raconter vos débuts en tant que photographe et le choix de ce médium en particulier ?

En 2003, je débute la photographie à l’Académie des arts de Molenbeek en commençant d’abord par la vidéo. Puis la photographie m’apporte une intimité qui m’est plus proche. Il me fallait une occupation dans la journée, des choses à pouvoir raconter à ma fille le soir. Je commence par travailler avec un petit canon acheté chez Campion à Ixelles en 24 x 36 puis le format carré 6 x 6 que je découvre à l’Académie me plaît. J’ai commencé un travail sur l’autoportrait. Mais apprivoiser l’autoportrait c’était la chose la plus difficile que l’on puisse me demander. Me voir en photo, que je me prenne moi-même ou que quelqu’un me photographie, ce n’était pas imaginable Ces photos, c’était très intime, c’était une partie de moi. Au début, je n’étais pas prête à les montrer. Mais mon professeur de photo m’a poussée à aller encore plus loin en me disant « Mais finalement pourquoi vous venez ici tous les jours ? ». Quand on m’a proposé une exposition, j’ai accepté – quand on me propose quelque chose, je ne refuse jamais parce que ça veut dire que quelqu’un me considère – mais c’est comme si on me prenait quelque chose de moi que je cachais très loin. Le fait de lever le voile sur mon histoire m’effrayait, je pensais que les gens me jugeraient. Mais je me dis que ces expositions sont un partage, je partage ma situation avec tous ceux qui ont un jour quitté leur chez-soi pour vivre ailleurs. On fait tous un voyage…

En 2007, alors que vous habitez un immeuble associatif à Molenbeek Saint Jean (une des communes de Bruxelles), vous découvrez à l’étage un grenier abandonné. Cet espace a été propice à un travail très intime dans lequel vous vous êtes peu peu dévoilée. Pouvez-vous nous en parler ?

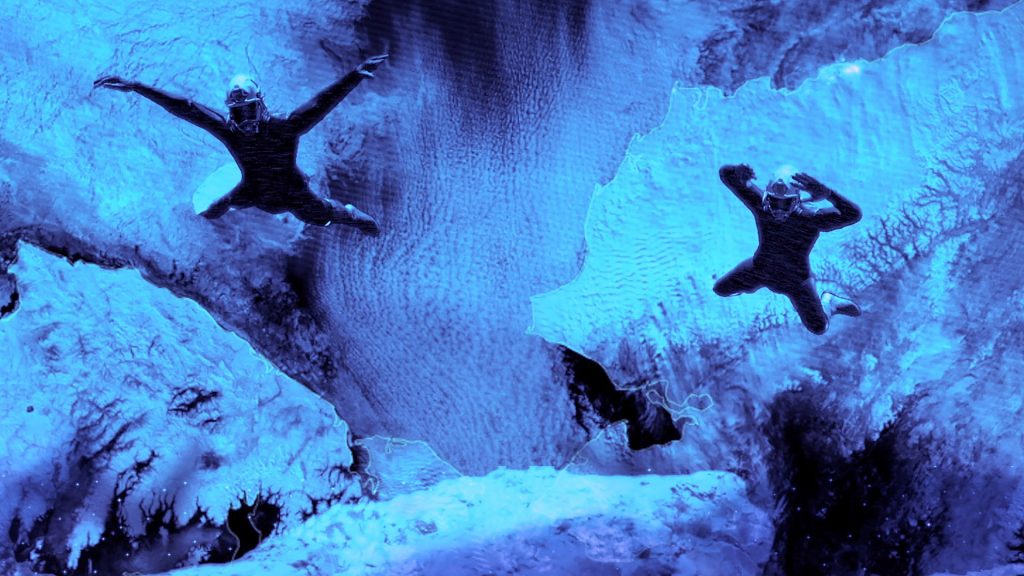

Oui effectivement, c’était en fait un appartement abandonné par ses locataires partis en laissant toutes leurs affaires personnelles, leurs meubles, les jouets des enfants. Je voulais reconstituer leur histoire en prenant des éléments comme un sorte de travail d’archivage de l’espace. Je trouvais que ce grenier me ressemblait. C’est un endroit qui a été occupé, puis il a été abandonné et on n’en entend plus parler. Moi je suis née quelque part, j’appartenais à un clan, à une famille et voilà qu’un jour, je n’existe plus pour personne. J’étais invisible, un grain de sable. Cet endroit m’a permis de me lâcher. La photographie me procurait une paix intérieure dans des moments de grande solitude, de désespoir. Je pouvais me montrer comme j’étais réellement et non plus comme la personne joviale et souriante que les gens connaissaient. Un geste spontané sans souci de devoir montrer le résultat. C’était machinal, je ne préparais pas les poses. Et une fois que c’était fait, je me sentais bien, je rangeais mes affaires et je redescendais. Je mettais tout dans cet instant-là et après, on n’en parlait plus. Ces photos, c’était comme un journal intime. L’idée c’est qu’on ne me voit pas. Je crie, je lutte, je pleure, je fais autant de bruit que je peux mais personne ne me voit. J’ai aussi commencé à photographier des objets : notamment cette valise, la robe fleurie, des objets abandonnés. J’avais envie d’un autre pays et je le recréais dans cet espace car j’étais dans un épuisement psychologique. Ces séances me permettaient de m’évader quelques instants.

Aussi ces photographies intimes qui n’étaient a priori pas destinées à être montrées, vous les avez finalement exposées. Quel a été à ce moment là l’impact sur votre vie familiale ?

Effectivement, l’exposition de ces clichés a eu des conséquences. J’ai été moi-même très réticente au départ puis j’ai accepté. Par contre, j’ai passé des moments difficiles avec ma fille. Mais pour moi je prêtais « Hélène » pour faire des images, j’avais pris une certaine distance. Maintenant, elle est très fière de mon travail photographique.

Vous avez récemment déménagé dans un autre appartement, vous avez donc quitté cet espace de travail qui était le vôtre pendant plusieurs années. Quelles sont les prochaines étapes, les envies, les projets ?

Mon souhait le plus cher serait de pouvoir retourner au au Togo pour réaliser une série de photographies sur ma famille et sur certains lieux, pour être enfin l’une d’eux même si je sais aussi que je ne suis plus comme eux. Essayer par la photographie de retrouver un lien qui s’est perdu. Fuir mon pays, ne pas avoir de vie… Parfois je me demande si tout cela valait la peine. Il y a eu une cassure qui ne sera jamais réparée. Dans mon malheur, j’ai eu la chance d’être tombée au bon endroit au bon moment et je suis reconnaissante envers tous ceux par qui je suis passée. Si je n’avais pas vécu cette situation, est-ce que j’aurais été chercher au plus profond de moi ces photographies ? Cette persévérance pour ne pas disparaître alors qu’on a toujours une valise dans la tête m’a permis de me raccrocher à une famille terrestre.