A l’occasion de Jaou Photo, biennale organisée à Tunis par la Fondation Kamel Lazaar et l’Institut français de Tunisie, le 32bis présentait « Injurier le soleil », une exposition mettant à l’honneur la jeune création tunisienne. C’est une véritable immersion que proposent les installations et vidéos d’Achref Toumi, Bachir Tayachi, Myriam Amri et Margaux Fitoussi, une immersion physique et psychique qu’il est difficile de rendre compte sans en avoir fait l’expérience. C’est l’occasion d’un échange avec la curatrice et directrice artistique Camille Lévy Sarfati, autour de l’exposition mais aussi de cet espace d’art en pleine effervescence qu’est le 32bis.

Peux-tu nous présenter le 32bis ?

Le 32bis est une association culturelle et un espace d’art situé au cœur du centre-ville de Tunis. C’est un lieu hybride de création, de recherche, d’exposition et de partage des savoirs né du désir d’un mécène tunisien, Jamel Mzabi, de soutenir la scène artistique tunisienne et de contribuer à favoriser l’accès de tou.te.s à la création contemporaine.

Après trois ans de travaux de rénovation de l’ancien siège Philips, construit en 1953, nous avons débuté nos activités en janvier dernier avec une série de rencontres, résidences, ateliers, et expositions, qui dévoilent progressivement cet espace de 4000 m².

L’idée était depuis le départ de créer une sorte de laboratoire, un lieu d’échange et d’émulation autour des grands questionnements qui traversent nos régions et notre époque. Nous voulions prendre part à un réseau grandissant d’espaces et d’acteurs culturels locaux, bâtir des ponts entre les scènes, les publics, les artistes, commissaires, chercheur.se.s et autres professionnel.le.s de l’art au niveau national et international, de la manière la plus inclusive possible.

Quelle est la ligne directrice artistique du 32bis et comment ce lieu fonctionne-t-il ?

Il est toujours difficile de parler de ligne directrice artistique car nous fonctionnons beaucoup sur des coups de cœur, des rencontres. L’exposition Can We Sing Together Again, Old Friend? de Thania Petersen, par exemple, inaugurée en juin 2022, est le fruit d’une rencontre avec son travail lors de la foire 1-54 Marrakech plus de deux ans auparavant. Après des heures de conversations visio passionnées autour de l’expérience minoritaire, de l’exil, de nos luttes et de nos rites respectifs d’un bout à l’autre du continent, nous avons imaginé une résidence de près de 3 mois à Tunis, qui a donné lieu à de superbes collaborations entre l’artiste sud-africaine, des artisan.e.s et artistes tunisien.ne.s, et une troupe soufie aissaouia locale.

On trouve bien sûr une cohérence entre les expositions passées et à venir pour cette première année d’ouverture : une réflexion sur l’histoire et la manière dont on l’écrit, sur le divin, le rituel, l’insensible et le spirituel.

Je dirais que s’il existe une ligne du 32bis, c’est celle de la distance ou plutôt de la distanciation : la nécessité sans cesse répétée de prendre du recul par rapport aux secousses que nous traversons – en Tunisie, et ailleurs. Il s’agit toujours de faire un pas de côté, de refuser l’urgence de la réaction, le flux vertigineux de l’image et l’immédiateté quasi-insupportable de l’information.

C’est pourquoi nos expositions sont la plupart du temps ancrées dans le temps long – celui de la réflexion, de l’histoire. Il s’agit aussi, peut-être, de reconnecter les wagons de la mémoire, de restaurer le lien perdu entre les temporalités et les générations. C’est pourquoi les sciences sociales, l’histoire, la philosophie – et celles et ceux qui les font ! – se trouvent au cœur de nos projets et réflexions.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas Tunis, je précise que le lieu est situé en centre-ville et que le centre-ville est considéré comme un quartier plutôt populaire, quand beaucoup de galeries sont situées dans des quartiers plus riches, de Sidi Bou Saïd à la Marsa. Pourquoi le choix de cet ancrage ?

Pour un centre d’art, à vocation non lucrative et dont le but et de créer, d’imaginer, se trouver au coeur de la cité semble être une évidence. Le 32bis se trouve entre Moncef Bey et la Petite Sicile, derrière l’avenue Bourguiba. C’est un quartier central, au croisement des axes principaux et tout près des gares et autres points névralgiques de la ville. Le jour, le quartier fourmille de commerçants et passants, de voitures, de klaxons.

L’entre soi est pénible et terriblement ennuyeux. Ce qui nous intéresse, c’est le mouvement, la friction, la rencontre. Se confronter à l’art, à l’autre, discuter, bousculer… accepter d’être bousculé : n’est-ce pas le seul moyen d’engendrer la pensée ? C’est là la raison d’être du 32bis : malmener les certitudes, nos certitudes, provoquer l’imaginaire, permettre le doute.

Ce que nous désirons le plus, c’est voir les publics, et tout particulièrement nos voisin.e.s, s’emparer du lieu. C’est un processus long au coeur duquel la convivialité est cruciale. Et chaque membre de l’équipe fait en sorte que chaque visiteur ou visiteuse se sente parfaitement à l’aise et en droit de questionner, proposer, revenir.

Peux-tu nous présenter les artistes d’Injurier le Soleil ainsi que ton propre parcours ?

Pour l’exposition Injurier le soleil, je souhaitais mettre à l’honneur la jeune création tunisienne. Il s’agissait de profiter de la venue de nombreux acteurs internationaux du monde de l’art à l’occasion du festival Jaou, duquel nous sommes partenaires, pour faire connaître de jeunes artistes tunisiens, dont le manque de visibilité internationale et l’isolement sont le premier obstacle au développement artistique et professionnel.

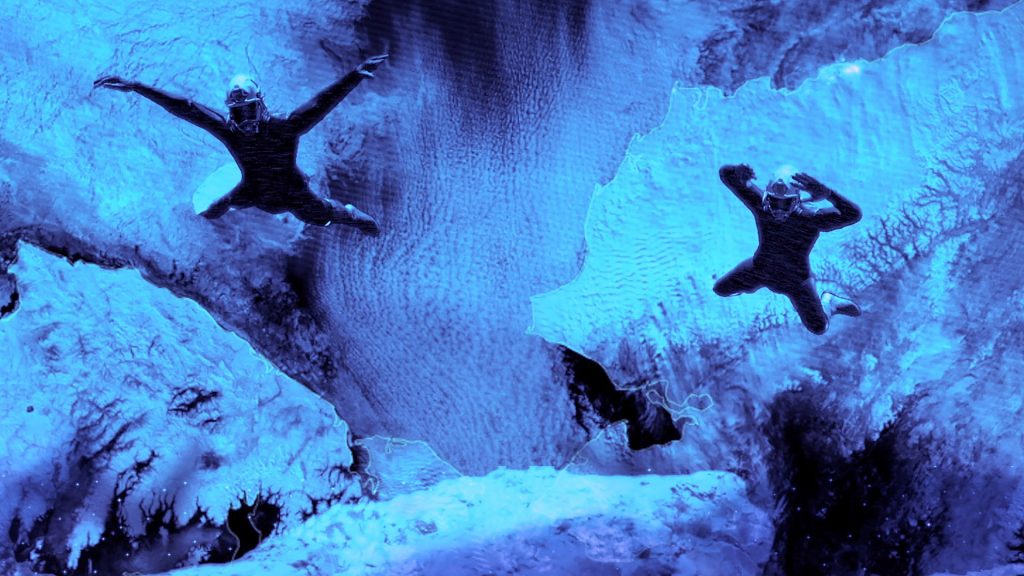

Achref Toumi (The Tiger was Her Keeper) est un jeune réalisateur extrêmement talentueux, capable de jongler avec des genres et des voix très différentes. Il vit et travaille à Tunis, où il termine son master en réalisation à l’École Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma (ESAC). Ce qui me touche particulièrement dans son travail, c’est la poésie qu’il crée à partir d’éléments très simples du paysage tunisien – urbain, familial – ou de la culture populaire du pays, devenus invisibles tant ils sont répandus (par exemple, dans The Tiger was Her Keeper, la couverture “paux de tigre” importée massivement et venue remplacer les couvertures traditionnelles dans les foyers tunisiens). Bachir Tayachi (Anesthesia) est un jeune photographe et réalisateur, architecte de formation. Il a débuté comme photographe de mode, domaine dans lequel il excelle, et développe depuis peu d’autres formes d’expressions artistiques telles que la vidéo et l’installation. Bachir a su créer un univers et une esthétique très identifiables, plein de poésie et de rage, de désir, de violence parfois.

Myriam Amri et Margaux Fitoussi (La Piscine) sont toutes deux réalisatrices et anthropologues, elles vivent et travaillent entre la Tunisie et les Etats-Unis, et ont réalisé La Piscine en duo. Leur travaux respectifs (d’écriture, de réalisation ou d’installation) m’intéresse tout particulièrement pour ce qu’il porte et raconte de notre époque, discrètement, subtilement, avec toute la profondeur et les outils que leur offrent les sciences sociales. Margaux, par ailleurs, est issue de la diaspora tunisienne. Son travail est gorgé de la mémoire de sa famille, qu’elle s’efforce de questionner et de reconstruire.

Pour ma part, puisque tu poses la question, je suis tombée dans l’art par hasard. J’ai commencé par la littérature, l’histoire, la philosophie… pour terminer ma formation à Sciences Po, où je me suis spécialisée sur la question du fait minoritaire et de l’ehtnonationalisme. J’ai ensuité passé du temps au Moyen-Orient, puis dans les Alpes, où j’ai milité tour à tour pour les droits des Palestiniens puis des demandeurs d’asile, en France.

C’était peut-être une manière de comprendre ma propre histoire familiale, une histoire juive, taboue, faite d’exils et de déchirements. C’est aussi la raison pour laquelle j’ai décidé de m’installer en Tunisie il y a quatre ans – une façon de reprendre racine dans un pays que nous avions quitté il y a soixante ans. Je me suis alors plongée dans la réalisation d’un documentaire, que je suis en train de terminer, et j’ai eu la chance de rencontrer Jamel Mzabi, qui m’a proposé en juillet 2019 de construire et d’imaginer ce formidable projet avec lui.

Est ce que les vidéos et les installations ont été conçues spécialement pour cette exposition, peux-tu nous raconter la façon dont cela a pris forme ?

Deux des trois vidéos et installations présentées dans Injurier le soleil – celles de Bachir Tayachi et Achref Toumi – sont de nouvelles productions, conçues spécialement pour l’exposition. Pour être honnête, nous avons décidé très tardivement de monter cette exposition. Les artistes se sont prêtés au jeu et sont parvenus à relever le défi du développement et de la production en un temps record (un mois et demi tout au plus).

Le processus est simple : j’ai d’abord écrit quelques notes, une ébauche de texte curatorial portant le nom de l’exposition, qui parlait d’extase, de cri, d’âme et de corps. J’y expliquais mon désir d’aborder la sortie hors de soi, l’instant de grâce ou d’effroi où l’âme s’échappe du corps.

J’ai tout de suite pensé à une idée d’installation vidéo qu’Achref avait partagée avec moi quelques semaines plus tôt. Je lui ai proposé d’en produire et d’en présenter la première pièce pour cette exposition, et il a accepté.

Pour Bachir, les choses se sont faites autrement. Après avoir lu le texte que j’avais écrit, Bachir a fait une première proposition, très prometteuse, que nous n’avons pas pu réaliser. Nous avons poursuivi nos échanges, intensément, pendant quelques semaines, jusqu’à ce qu’émerge, in extremis, l’idée d’Anesthesia qu’il s’est alors agi de produire. Techniquement, cela n’a pas été aisé. Nous avons dû abandonner plusieurs pistes en route, et Bachir a terminé la post-production des vidéos le matin même du vernissage ! Roya Mansar et Hela Djebbi, membres de l’équipe du 32bis et chargées de production de l’exposition, ont fait un travail remarquable.

De quelles façons le livre d’Ahmadou Kourouma t’a inspirée pour cette exposition ?

Ahmadou Kourouma m’accompagne depuis mes 17 ans. La découverte de ses romans a été pour moi l’une de ces grandes claques politique, esthétique, littéraire – comme l’avait été auparavant la rencontre avec Primo Levi, et comme le sera, plus tard, celle avec Pasolini.

J’ai gardé cette formule en tête toutes ces années. “Injurier le soleil”. Elle raconte à elle-seule toute la révolte, la poésie, l’absurde que porte l’œuvre de Kourouma. Elle parle de désobéissance, de transgression, témoigne d’un univers sensoriel très fort, enveloppant, parfois carrément répugnant.

Lorsqu’il s’est agi de réfléchir à la question du corps, qui formait le thème général de Jaou, j’ai tout de suite songé à Kourouma – au rêve de Fama dans Le Soleil des Indépendances, aux doubles, aux morts, à ce que l’intangible, l’irrationnel, permet dans la révolte et l’insoumission.

Kourouma parle de violence, de corruption, de totalitarisme. Il raconte tantôt l’Afrique désenchantée d’avant colonisation, tantôt les totalitarismes de l’après. Mais il y a toujours, chez lui, la langue pour survivre et s’indigner. Un français malinkisé, une langue à lui, étrange d’abord puis parfaitement enivrante. L’ailleurs ou l’au-delà, le monde insensible ou plutôt suprasensible devient la seule échappatoire lorsque le politique nous étouffe.

C’est peut-être en cela que ses mots résonnaient avec mes préoccupations du moment. J’aimerais aller plus loin, bien sûr, et cette exposition n’est qu’une première étape, j’espère, vers un travail plus approfondi sur les pas de Kourouma.

Dans « Injurier le soleil » comme dans l’exposition de début 2022 de Bruno Hadjih on est dans une approche très immersive : par le son, par l’installation, c’est une véritable expérience physique que de traverser les œuvres… Comment s’est opéré ce choix de croiser les écritures et les médiums ?

Nous imaginons nos expositions comme des bulles dans lesquelles les publics plongent et s’oublient, peut-être, le temps d’une visite. Il s’agit de faire dialoguer les artistes, les disciplines, les époques. C’est ainsi que nous avons décidé, par exemple, à deux reprises, d’emprunter des pièces des siècles passés au Musée d’art islamique Lalla Hadria, à Djerba.

Pour Wird, de Bruno Hadjih, qui retraçait à travers 20 photographies une réflexion sur le soufisme menée par l’artiste pendant plus de vingt ans, nous avons proposé à Imed Alibi, artiste et musicien tunisien, de concevoir une création sonore originale qui embaumerait toute l’exposition. Tout à coup, il ne s’agissait plus uniquement pour les visiteurs d’observer des images, mais de plonger véritablement dans l’univers qu’elles racontaient. Bien sûr, la musique, la pénombre… cela n’a rien d’automatique. Certaines œuvres imposent le silence, et chaque nouvelle idée d’exposition pose de nouveau la question.

Les expositions sont des histoires que l’on raconte, et chaque élément sonore ou scénographique contribue à façonner le récit. Croiser les médiums, c’est peut-être aussi, pour nous, une manière de sortir du piège du “white cube”, d’un espace froid, aseptisé, souvent intimidant pour des publics non familiers avec les espaces dédiés à l’art, et à plus forte raison à l’art contemporain.

A ce propos, Meriem Berrada, directrice du Macaal, évoquait dernièrement lors d’une discussion que nous donnions à l’Institut français de Tunis l’importance des œuvres d’art qui sollicitent le toucher. Nous n’avons pas encore exploré ce sens, mais je garde cette idée en tête pour de futurs projets.

Peux-tu nous dire un mot sur l’AFC Academy que vous avez co-organisé avec l’African Culture Found ?

L’ACF Academy a été un moment très fort de cette année d’ouverture, en juillet dernier. C’est un programme d’accompagnement dédié à 12 jeunes artistes nord-africains et maliens, sélectionnés par un jury indépendant. Nous avons développé ce programme avec le Fond Africain pour la Culture, basé à Bamako, qui soutient de très nombreuses initiatives artistiques et culturelles sur le continent africain, et pour lequel l’artiste Abdoulaye Konaté joue un rôle central.

Pendant trois semaines, le groupe d’artistes a participé à de nombreux ateliers, rencontres et discussions avec des professionnel.le.s de l’art dans le but de contribuer à l’élaboration de leur réflexion artistique, au développement de leurs connaissances théoriques et de leurs compétences à entreprendre, en particulier au niveau international. C’est ainsi qu’Amel Bennys et Ismail Bahri, artistes tunisien.ne.s confirmé.e.s installé.e.s à Paris, ont mené tour à tour des ateliers de création qui ont pris fin par une présentation publique des travaux effectués. Mariam Elnozahy, Alicia Knock, Jean-Loup Pivin, Laetitia Catoir, Fatma Kilani, Ibrahim Mahama, Cécilia Muriel et Simon Njami, se sont prêtés au jeu du mentorat et du débat avec les participants, autour de questions telles que celles du marché de l’art, du financement de la création, des pratiques muséales, etc.

Pour couronner ces trois semaines d’intenses rencontres et de création, nous avons proposé à Ismail et Amel d’assurer le commissariat d’une exposition qui réunira les 12 participants au programme, à l’hiver 2024. Une belle manière d’accueillir la deuxième promotion de l’ACF Academy !

Quel.les sont les futur.es expositions/ projets du 32 bis que tu pourrais nous partager ? (la médiathèque les résidences etc)

Le Cheveu de Mu’awiya, curaté par l’historienne de l’art et commissaire d’exposition Nadine Atallah, nous occupe depuis deux ans déjà et s’ouvrira en janvier prochain. Nous avons pensé cette exposition comme la grande exposition d’inauguration du 32bis, après une année de résidences, de rencontres, d’ateliers et d’expositions…

Elle réunira une vingtaine d’artistes, de générations et d’horizons très différents, des plus émergents aux plus établis, et dont les pratiques varient beaucoup. Parmi elles et eux : Dorothy Iannone, Abdoulaye Konaté, Slavs and Tatars, Lina Ben Rejeb, Siryne Eloued, Doa Aly, Joëlle de la Casinière, et d’autres… On y parlera d’histoire, d’amour, de discorde, de crise et de résilience, en s’inspirant de toute la polysémie du terme fitna, cher à Hichem Djaït, historien médiéviste spécialiste de l’histoire de l’islam décédé en 2021, à qui l’on entend aussi rendre hommage à travers cette exposition.

Plus tard dans l’année, nous aurons le plaisir de présenter le travail de Sana Chamekh, jeune artiste tunisienne extrêmement prometteuse, puis d’Aïcha Snoussi, qu’on ne présente plus, et qui clôturera dans sa ville d’origine un cycle initié au Bénin, à la Fondation Zinsou, puis au Palais de Tokyo à Paris, avec de toutes nouvelles productions.

En attendant, on prépare l’ouverture prochaine de la médiathèque, spécialisée en art moderne et contemporain, avec une attention particulière donnée à l’Afrique et plus largement aux Suds. On poursuit, bien sûr, les ateliers de création menés par de jeunes artistes tunisiennes auprès de groupes d’adolescents, et prévoyons des ateliers pour adultes, en lien très étroit avec nos voisin.e.s qui nous proposent de nombreuses idées liées à leurs savoir-faire, tels que la broderie.

Côté résidences, nous recevons depuis plus d’un an et pour les trois prochains mois encore les artistes participant à l’exposition Le Cheveu de Mu’awiya. Ainsi Wiame Haddad, Jan Kopp, Amel Bennys, Ngozi-Omeje Ezema, Lina Ben Rejeb… se succèdent dans le studio du 32bis pour donner forme à leurs créations.

Mais j’en ai déjà trop dit, on vous garde quelques surprises…