Déjà 7 ans que nous avions présenté pour la première fois le travail noir et blanc si sensible de Nathalie Guironnet avec sa série sur Le Pélerinage Layenne, puis quelques temps après avec la série Gonzague Ville réalisé en regards croisés avec Lucien Kablankan. Récemment Nathalie nous a partagé ses derniers travaux, notamment son travail sur l’Egypte où elle s’est installée. L’occasion parfaite pour lui poser quelques questions autour de l’évolution de son travail et de sa pratique.

Pour commencer, nous aurions aimé te demander de revenir sur ton passé et d’en savoir plus sur ton parcours et ton approche photographique ?

Mes parents sont des enfants d’expatriés et je suis née dans une famille qui a immigré et qui s’est installée en Côte d’Ivoire à son indépendance. Ce pays fait partie de mes racines, mais j’ai aussi des origines asiatiques et européennes. Je n’ai pas eu de relation particulière à l’art avant de faire des études d’Histoire de l’art, mais mon père avait pour habitude de faire des soirées de projection de diapositives et j’ai toujours en mémoire des ambiances particulières liées à l’usage de la caméra (sons et lumières), et aux interjections familiales. J’ai eu mon premier appareil à 15 ans, un argentique que j’ai abandonné progressivement avec l’arrivée du numérique. Après les photos de voyage j’ai continué en photographiant mes enfants. Une amie m’a dit un jour que j’avais un appareil photo greffé à la main ! En fait il m’a fallu du temps avant de me rendre compte qu’à l’évidence la photographie avait toujours fait partie de moi. J’ai passé ma vie à démissionner, à passer d’un pays à l’autre, et donc à passer d’un travail à l’autre, tout en m’occupant de mes enfants. Et un jour j’ai décidé de suivre l’évidence. Mais on ne peut pas se former en photographie dans tous les pays. J’ai suivi quelques cours par correspondance, avant de me lancer et d’explorer la photographie via des tutoriels en ligne, et aussi grâce à la rencontre d’un milieu artistique bienveillant au Sénégal. J’ai appris sur le terrain, je suis ce qu’on appelle une « photodidacte ». Mon apprentissage a été long. J’étais blogeuse en parallèle et il m’a fallu faire un choix douloureux.

Comme j’ai besoin d’exprimer mes émotions, et que je suis plutôt introvertie et solitaire de caractère, j’utilise l’appareil photo comme outil de transmission et d’expression.

Mon travail est plutôt intime, il a été qualifié d’humaniste ; je suis très sensible et curieuse de la vie des autres. J’ai assez vite compris que je ferais de la photographie documentaire. Je suis aussi une collectionneuse de sons, et j’ai commencé à faire du montage. Je les associe à mes images parfois pour leur apporter plus de texture et pour les contextualiser, mais je les utilise aussi seuls, toujours avec pour objectif de garder en mémoire des espaces-temps, des individualités ou des communautés.

Tu fais partie de deux collectifs, membre du Laboratoire Agit’Art et du Collectif DR, peux- tu nous en dire plus sur ceux-ci ? Et ce que cela t’apporte ?

Mon aventure avec le laboratoire Agit’Art est liée au Sénégal, un pays dans lequel j’ai vécu 8 ans. Des membres fondateurs, je n’ai connu que Issa Samb. C’est un « laboratoire de création et d’expérimentations » qui réunit de très nombreux artistes dont la plupart sont basés au Sénégal, mais une partie de ses membres évolue sur la scène internationale. « Le projet c’est l’Homme ». Avec Agit’Art j’ai appris l’engagement, l’activisme créatif, et j’ai trouvé une première famille artistique !

C’est l’utilisation du médium photographique pour documenter et transmettre une mémoire collective et individuelle qui m’intéressait le plus, qui émergeait de mes premières années d’apprentissage sur le terrain. C’est pour cela que j’ai intégré le Collectif DR en 2019, à sa création.

Je suivais déjà son fondateur, Fred M., sur les réseaux sociaux. Je n’ai pas hésité, et je ne le regrette pas. La plupart des membres sont des créateurs visuels français, et ont pour objectif de vendre leurs travaux à la presse. C’est primordial, quand on est indépendant, de faire partie d’une communauté qui a les mêmes objectifs que soi, surtout quand on vit loin de tout. Ensuite le collectif met à disposition des ateliers formateurs, progressifs et riches, des outils de communication en interne (canal slack, groupe privé Facebook etc), des « live » hebdomadaires qui permettent aussi de garder le lien avec l’actualité et les membres, et de se mettre en condition réelle de vendre nos reportages. C’est très formateur, on est entrainé dans une dynamique plus forte, plus créative, et même si nous sommes éparpillés en France et dans le monde, il y a une cohésion qui me permet de penser qu’en cas de gros problème je sais vers qui me tourner pour m’aider. Enfin, j’y ai découvert des méthodes de travail, et j’y ai rencontré des photographes talentueux, inspirants, avec qui je m’entends bien.

Ton sujet de prédilection est celui des communautés, qu’elles soient sociales ou religieuses. Pourquoi cet intérêt et peux-tu nous raconter comment s’articulent ces corpus ?

Je crois que mon intérêt pour les communautés est profondément ancré dans mon besoin d’en trouver une moi-même. J’ai toujours été partagée entre mes origines et ma nationalité française ! J’ai toujours eu du mal à trouver ma place dans des pays qui privilégient la préférence nationale ou régionale, et le débat sur l’appropriation culturelle m’a profondément mise mal à l’aise… En France, mon travail « africain » n’entre pas non plus dans le cadre car la tendance serait plutôt de favoriser une scène émergente d’origine africaine.

De plus, mon parcours nomade d’expatriée fait que je suis obligée d’abandonner et de retisser des liens sociaux régulièrement ; mais j’ai de plus en plus de difficultés à m’adapter. Et puis ma curiosité naturelle fait le reste. Au Sénégal, c’est tout à fait par hasard que je me suis intéressée à la communauté des Layennes, en pleine manifestation religieuse.

J’avais aussi commencé un travail sur les jeunes Lébous et sur leurs aspirations et leur adaptation entre société traditionnelle et moderne.

Depuis ces travaux, je reste très curieuse par rapport à toute forme de manifestation collective, sociale (manifestations de la société civile) et genrée. Et je vois bien que je croise souvent mes interrogations.

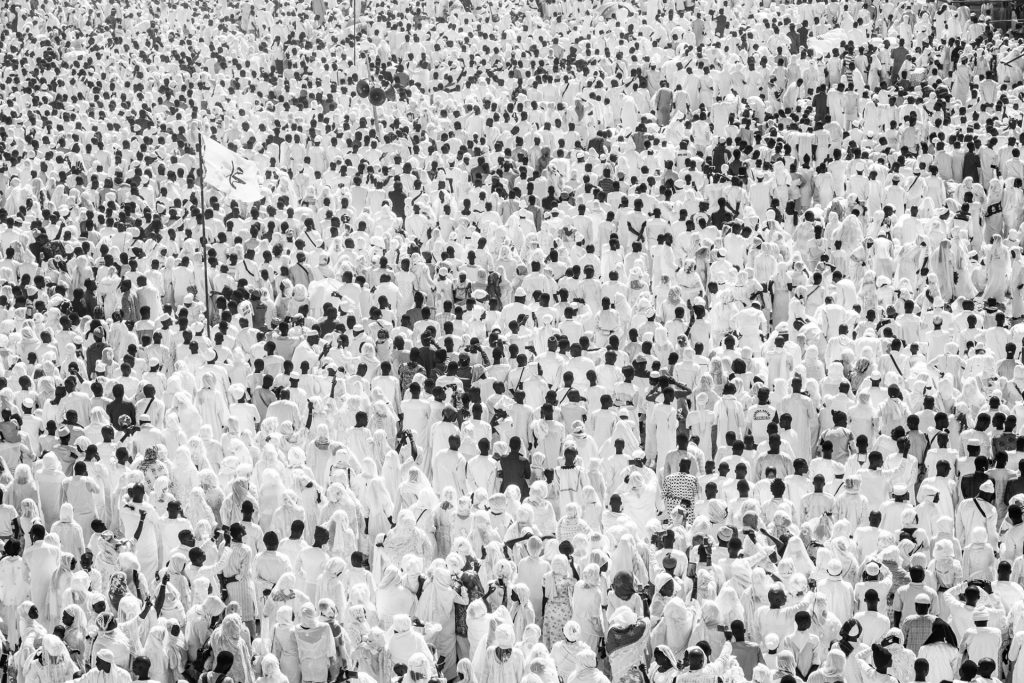

Nous avions commencé notre dialogue en 2015 après la publication de ton travail sur le Pèlerinage de Layenne, Peux-tu nous raconter où tu en es de ce projet et comment celui-ci évolue ?

J’ai documenté pendant 5 ans les différentes étapes du pèlerinage annuel de la communauté. J’ai vécu de l’intérieur ces pèlerinages, en participant aux cérémonies.

L’exemple de la communauté Layenne (trop souvent oubliée en dehors du Sénégal) qui connaît un vrai regain depuis les années 90, permet d’observer sa manière de se réinventer et de s’adapter aux exigences traditionnelles tout en considérant l’évolution de la société. Elle participe au « développement d’un nouvel islam sénégalais ».

Mon regard s’est confronté à l’idée contemporaine de la différence qui doit être enrichissante – or le monde est fractionné par de nombreuses tensions entraînant des dégâts, le repli sur soi et le fanatisme religieux notamment.

Ce travail sur les Layennes n’a pas encore trouvé d’écho car je pense que le sujet est trop sensible. Je le vois plus comme un travail ethnographique.

D’ailleurs, une partie de mon travail s’articule autour de la place de la femme dans ces manifestations religieuses. Car elles y occupent un statut particulier.

Mais mon travail n’est pas fini, je ressens le besoin de le compléter. Grâce à des contacts privilégiés avec des amis de la communauté Layenne, j’envisage de repartir très prochainement au Sénégal pour cela.

Pèlerinage de la confrérie Layenne, site de Yoff Diamalaye, Dakar, Sénégal, mai 2016

© Nathalie Guironnet

Mausolée de Cambérène, Dakar, Sénégal, mai 2015

© Nathalie Guironnet

© Nathalie Guironnet

Pèlerinage de la confrérie Layenne, site de Yoff Diamalaye, Dakar, Sénégal, mai 2016

© Nathalie Guironnet

Pèlerinage de la confrérie Layenne, Yoff Diamalaye, Dakar, Sénégal, avril 2019

© Nathalie Guironnet

© Nathalie Guironnet

Pèlerinage de la confrérie Layenne, Yoff Diamalaye, Dakar, 06 avril 2019

© Nathalie Guironnet

Pèlerinage de la confrérie Layenne, mausolée de Cambérène, Dakar, 16 avril 2018

© Nathalie Guironnet

Pèlerinage de la confrérie Layenne, Dakar Almadies, Sénégal, avril 2017

© Nathalie Guironnet

Après avoir vécu à Dakar, tu vis désormais en Egypte. Peux-tu nous raconter ton expérience photographique de ce pays ?

Et bien je suis arrivée dans un pays où la liberté d’expression n’existe pas ! Et la méfiance envers les médias est tellement forte que je n’ai pas pu y développer de travail photojournalistique.

C’est tellement paradoxal car par rapport à Dakar, on peut trouver au Caire de bonnes formations en techniques et procédés photographiques, qui donnent envie d’aller au-delà.

Mais à cause du climat ambiant et de la barrière linguistique aussi, je n’ai pas réussi à créer des liens particuliers et non-superficiels. L’inconscient collectif fait qu’il est difficile de creuser et de développer des histoires photographiques, surtout en tant qu’étrangère.

J’ai donc été obligée de m’adapter à plusieurs niveaux. Ma manière de photographier d’abord : j’ai rangé mon reflex pro et je suis revenue au bridge plus passe-partout, que je ne sors qu’au moment de déclencher. J’ai aussi investi dans un Iphone car dans l’inconscient collectif le téléphone est moins professionnel. J’ai vite adhéré à un groupe de randonneurs photo majoritairement égyptien qui m’a donné des pistes de techniques de travail en Egypte et qui m’a indiqué les lieux « faciles » et moins dangereux (surtout touristiques), ce qui me permet de faire un peu de photographie d’art et d’illustration.

Mais il faut en permanence faire attention à ce qu’on prend en photo, c’est une routine frustrante et fatigante. Je dois aussi m’entourer de personnes qui puissent m’accompagner pour la traduction, je dépends de leur disponibilité, et le coût m’empêche d’utiliser autant que je le voudrais leurs services.

J’ai donc essayé de trouver comment travailler de manière moins visible, plus intime, et sur une période plus longue.

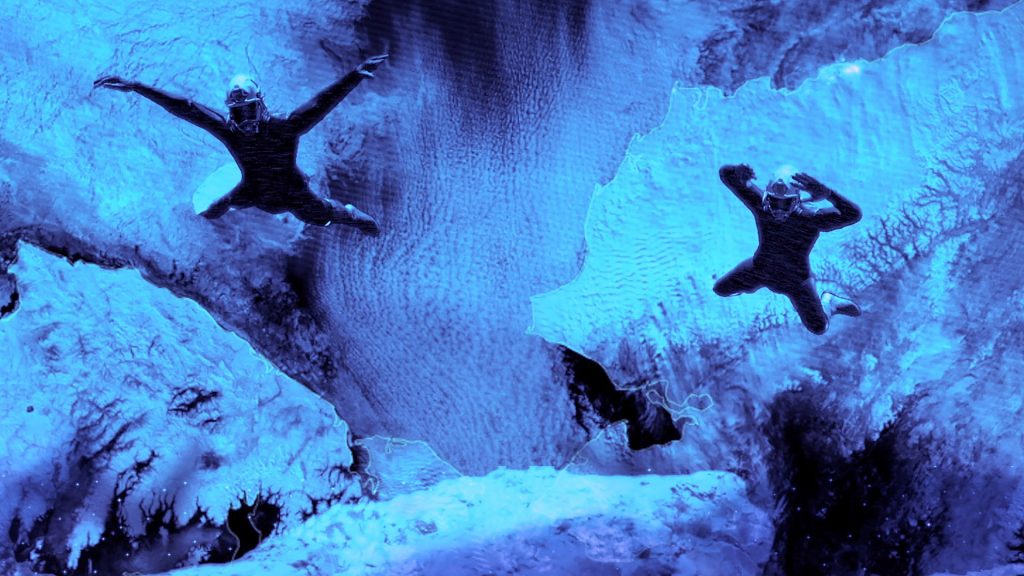

Tu as réalisé récemment un travail sur Le Caire, la nuit. Cette ville que beaucoup de nos lecteurs ne connaissent qu’en image et à travers la littérature. D’ailleurs, peux-tu nous raconter comment tu as commencé cette série ? Et si la littérature t’a inspirée ?

Quand j’ai commencé cette série sur la nuit au Caire (où je réside), j’avais besoin de me retrouver seule avec moi-même, hors-cadre, loin de mon environnement quotidien et de sa charge mentale. Une échappée belle qui se caractérisait par une quête de solitude.

La marche à pied s’est imposée naturellement : elle a d’abord été arbitraire, puis réfléchie, jusqu’à me sortir des limites que je m’étais imposée, poussée par la curiosité d’en voir plus. Je suis une urbaine, et adepte de la street-photographie, j’ai très vite aimé prendre la ville en photo, surtout le rapport homme-ville, et l’atmosphère qui résulte de son patrimoine immobilier.

Je me suis beaucoup documentée sur la nuit urbaine (essentiellement à travers la lecture de thèses de soutenance), et je dois dire que le sujet m’a passionné !

J’ai lu notamment qu’en 1996, l’anthropologue et sociologue Pierre Sansot avait mis en avant dans son ouvrage, La poétique de la ville, un concept « de lien analogique qui existerait entre les chemins de conscience et les avenues d’une ville », et je me suis questionnée sur ces routes aléatoires où m’ont menée mon esprit…

La nuit, on n’utilise pas les mêmes sens que dans la journée, on se retrouve au centre de l’histoire, on s’écoute, on se découvre. On se retrouve face à soi. C’est vraiment une expérience enrichissante, dans certains endroits on peut presque s’entendre penser !

Je précise que la nuit ne m’a jamais effrayée, elle est chez moi plutôt propice au repos, à la méditation, à la réflexion, à la contemplation. J’aurais pu juste marcher encore et encore, et vider ainsi le trop plein d’émotions qui me submergeaient. Au lieu de ça, j’ai pris mon appareil photo pour aller à la rencontre de ce monde intermédiaire qui m’attirait, de cet espace-temps particulier qui s’anime à la tombée du jour alors que la plupart rentrent après une journée de travail.

J’ai aussi opté pour un parti-pris très personnel de photographier en noir et blanc pour que la ville apparaisse dans sa dimension plus intime, plus graphique, plus poétique….Mon travail propose donc à chacun de construire sa propre narration, d’imaginer l’histoire derrière la photographie, de donner libre court à son imagination et de rendre, peut-être, sa part de rêve et de mystère à la nuit.

© Nathalie Guironnet

© Nathalie Guironnet

© Nathalie Guironnet

© Nathalie Guironnet

© Nathalie Guironnet

Quels sont tes prochains projets ?

Je travaille sur une autre série au Caire, toujours sur la nuit, mais sur un métier bien précis.

Je commence aussi fin février une formation de photo-journalisme qui durera plusieurs mois, et dans ce cadre je vais travailler sur le rapport homme-animal au Caire.

Enfin, j’envisage de rentrer l’été prochain et de poser un temps mes valises en France, pendant au moins un an. J’aimerais installer et pérenniser mon activité en France, puisque c’est là que je reviendrai un jour vivre.

Je crois que tu exposes prochainement. Que pourra-t-on découvrir ?

Oui, j’expose ma série sur La nuit au Caire au festival PHEMINA à Fontainebleau qui se tiendra du 12 au 20 mars prochains. On pourra y découvrir une partie des photos, et aussi j’y animerai un atelier le 13 mars sur mon expérience de photographe femme à l’étranger.

Et fin mars j’expose aussi dans le cadre du Printemps des artistes au Caire : c’est un évènement artistique et caritatif qui réunit de très nombreux artistes de la scène égyptienne.