Depuis un an, nous souhaitions réaliser son interview… Question de temps, de calendrier bien sûr mais aussi l’envie de partager avec vous ce travail troublant et fantomatique sur le handicap en Afrique. Malgré sa pudeur, le photographe révèle un problème méconnu du continent africain.

C’est peut-être cela la force du photographe Malik Nejmi, n’être jamais dans le pathos mais toujours dans la justesse. Saisissant !

Il y a plein de belles choses à voir pendant ce mois si dense de la photographie, mais vous n’avez que quelques jours pour découvrir l’exposition « L’ombre de l’enfance » 2007-2008 qui se termine le 20 novembre.

Nous vous laissons partir à la rencontre de Peter, Asanta, Leo, Awa et tous les autres… Ils vous marqueront.

Peux-tu te présenter brièvement et nous parler un peu de ton parcours de photographe (prix etc.)?

C’est Fellini qui disait : « Je suis un artiste indépendant, underground, européen ». Je suis un autodidacte, un banlieusard de province qui commence à vivre de sa photographie. J’ai appris la photographie au labo du lycée, j’allais à Paris faire des photos comme Doisneau, des amoureux, des envols de pigeons. J’ai fait quelques nus de mon frère, j’écrivais des poèmes et je jouais de la guitare. Nous étions une bande de jeunes artistes du début des années 90, on manifestait contre les lois De Vacquet, Pasqua.

Et puis j’ai suivi des études cinématographiques au Conservatoire de Paris et j’y ai fait un court-métrage « Aurore » qui mettait en scène le procès d’Adolf Hitler représenté par un ballon de baudruche ! Le film démarrait par ce proverbe indien « Il y a tant d’aurores qui n’ont pas encore lui » qui introduit l’ouvrage de Nietzsche du même nom. Je me suis vite rendu compte que je n’irai pas loin avec ce genre de cinéma, mais cette formation (Welles, Lynch, Carné) me colle à la peau, j’aime raconter des histoires, mettre de l’imaginaire et du narratif dans le plomb du réel.

En 2001 j’ai commencé à photographier ma famille marocaine avec cette expérience africaine en moi. J’ai compris l’importance de mes images vis-à-vis de ma propre famille, dans la manière par exemple – dans un contexte culturel – dont mes proches ont pu faire le deuil de ma grand-mère au travers de mes photographies. Mon rôle de photographe s’est affirmé dans la sphère intime et colorée de cette maison familiale à Rabat. J’ai compris qui j’étais et ce que je devais faire.

J’ai par la suite proposé mon travail aux Rencontres de Bamako, et puis à M. Raymond Depardon en pensant qu’il serait peut-être sensible à mon histoire, les origines, la terre, l’Afrique, l’exil. Je suis arrivé au bureau des Rencontres d’Arles en disant « Vous savez quoi, j’ai reçu un coup de fil et il paraît que j’ai eu le « Prix Kodak ». Raymond et François Hebel ont souri, il s’est passé quelque chose de magique et ils m’ont demandé de montrer l’ensemble de mon travail, soit 94 photographies. C’était peut-être trop mais j’ai appris par la suite à montrer cette série différemment, à étirer l’installation, tout ce rapport aux distances entre « l’ici et l’ailleurs », le passé et le présent.

Voilà ma vie. Je vis à Orléans, j’ai un bureau d’où j’écris mes projets. Je fais peu d’images, jamais de planches-contact, je regarde tout à la loupe et je me dis que la vérité (si elle existe) n’est jamais loin. Je travaille sur le proche, le sensible, ce qui est là près de nous, jusqu’à ce que cette idée qui est peut-être déjà une image devienne une évidence. Sinon, ça ne marche pas. J’ai appris ça avec Malick Sidibé au Mali, en le voyant travailler. Il travaille plus en étant assis à regarder ce qui se passe au coin de la rue qu’au moment de la prise de vue où il fait son show avec ses clients !

Toutes ces rencontres, ces voyages ont contribué à mon apprentissage. Depuis j’ai eu deux enfants et désormais je travaille à travers eux, pour eux.

Tu as une grosse actualité pour le mois de la photo « Exposition Gurbet / El Maghreb, exil / occident lointain ». Tu présentes en ce moment une exposition commune avec Bruno Boudjelal à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration. Pourquoi ce choix d’exposer à deux ? Et que présente l’exposition ?

Cette exposition émane de la volonté de Françoise Huguier de vouloir traiter des migrations dans les « mutations du paysage culturel européen » et de la Cité de l’Histoire de l’Immigration de montrer ses dernières acquisitions photographiques. J’y vois là une démarche commune, une association de sensibilités de deux commissaires d’exposition, et de deux photographes Bruno et moi qui sommes sensiblement proches par les questions que posent nos images en termes de représentation de l’immigration.

Bruno montre un travail très émouvant sur la communauté turque de France dans les années 90, et moi deux séries extraites de « El Maghreb ». Je trouve que nos deux travaux réunis sont émouvants en ce sens qu’on y découvre l’approche documentaire de Bruno au moment où il va commencer à travailler sur l’Algérie, et de mon côté, deux séries séparées dans le temps où l’on peut voir mon regard évoluer, changer, et se défaire du symbolisme des souvenirs de l’enfance. Le public y trouvera certainement des clés face aux fantasmes préexistants d’une Europe qui voit son territoire en perpétuelle mutation, et qui a construit l’immigration en tant que « problème ».

Ton projet « El Maghreb », exposé entre autres à Arles, se compose de plusieurs parties : Part 1 : retour au Pays en 2001, Part 2 : Ramadan en 2004, Part 3 : Bâ oua Salam en 2005. Ce travail très personnel est un travail de mémoire, peut-être même un travail de construction de soi, de ton identité… Peux-tu nous expliquer les étapes ?

Je pensais retracer l’histoire de mon père, et j’ai finalement écrit la mienne. Ce travail est un ensemble trois voyages, trois « retours » qui auront pour but de ramener mon père au Maroc. J’ai tout d’abord photographié ma famille, ma grand-mère dans sa maison, des détails. Et puis des scènes culturelles familiales où des cousins se retrouvent et se confrontent à leurs propres cultures. Chacun transporte ses émotions, son passé, son histoire. Il y a ceux qui sont soit disant intégrés en France mais qui vivent sur une « île », et ceux qui sont restés et qui les attendent pour l’été. Et finalement, en creux, mes images montrent deux choses : l’absence du père et la construction identitaire du fils au travers des souvenirs que je mets en scène (les babouches, la terrasse, le mouton). Au final, je me suis aperçu que j’avais tout simplement reconstitué mon album de famille, des photos où je suis petit au Maroc : les mêmes intérieurs, les mêmes couleurs, les mêmes évènements, les mêmes personnages emblématiques, les mêmes plans. Je me suis alors mis à écrire autour de ce trouble identitaire. Pourquoi moi qui ai grandi en France je possède toutes ces images du même « moi » là-bas. Qu’est-ce que cela signifie ?

En 2004 je suis retourné seul au Maroc pendant le ramadan. Je voulais avoir le point de vue des marocains sur l’Occident, m’entretenir avec ces hommes qui rêvent de partir, et travailler sur un contre-point politique à mon histoire personnelle. Je n’avais jamais fait le ramadan et je me suis fait piéger par la nuit. Je n’avais même pas pensé à ça, le ramadan se déroule principalement la nuit et toutes mes images sont affectées par cette méconnaissance. Je devais en même temps me rendre dans un village où je savais (par oralité) que mon grand-père était né. Je voulais matérialiser notre mémoire, celle du Hâjj, parce que cet homme s’est occupé de moi lorsque j’avais été envoyé au Maroc pour mon baptême. J’avais à peine trois ans et mes parents m’ont mis dans l’avion. Je suis passé saluer ma famille à Rabat, j’ai photographié la tombe de ma grand-mère pour montrer ces images à mon père et le convaincre de revenir. Ce voyage est très important, parce qu’il m’a permis de voir la famille dans un contexte bien différent de celui des grandes vacances d’été. Nous avons pu parler de choses plus douloureuses et mes tantes se sont ouvertes à l’entretien, avec courage, et parce qu’elles voyaient bien mon désir de me connaître un peu plus à travers elles.

En 2005, nous sommes revenus avec mon père. Très peu dans sa famille et beaucoup plus au sud, dans ce village, où je crois que beaucoup de choses se sont passées entre lui et moi et les gens qui nous ont accueillis, mais dans le silence, sans en parler. Le silence résume beaucoup notre relation père-fils, et il crée des espaces de médiation pour mes photographies. Beaucoup de personnes de diverses origines se retrouvent dans mon travail, ce qui est formidable. Ce travail ne m’appartient plus tout à fait, il vit autrement.

Tes sujets sont de plus en plus engagés. Depuis quelques années tu traites d’un sujet difficile « l’Afrique et le Handicap » avec une approche très différente de ce que l’on a l’habitude de voir. Quel en a été le déclencheur et où se déroule ce projet ?

C’est l’Afrique qui m’engage dans cette voix et les rencontres que j’y ai fait. Des jeunes photographes sous-estimés que j’admire et dont j’aimerais un jour qu’on les soutienne, parce que eux sont vraiment « engagés » mais personne ne veut le dire ; et les personnes qui soutiennent les enfants et qui doivent se battre pour lutter contre des tabous, des choses tellement ancrées dans certaines croyances, qu’elles évoluent, mais trop lentement.

Le déclencheur ce sont mes enfants, souriant dans notre jardin fleuri au printemps, et le contraste avec le sujet que j’étais en train d’écrire dans mon bureau. Je suis entré à la Pouponnière de Bamako en février 2006 et j’ai vu le monde différemment, de la même manière que la naissance de mes enfants a bousculé ma manière de voir les choses. C’est toute l’histoire du Zarathoustra de Nietzsche, cet homme qui gravit sa montagne chaque jour jusqu’au moment où il aperçoit une cruche éclairée par un léger rayon de soleil. Cette vision résume le travail que je dois faire. La photographie n’est pas une simple discipline, il s’agit d’aimer ceux que l’on photographie, de les aimer vraiment et de les inclure dans notre espace de vie. L’engagement est là, le reste n’est que pur fantasme. Mes photographies, si engagées soient-elles, ne peuvent pas changer le cours des choses. Elles doivent simplement justifier ma présence dans cette Pouponnière à ce moment précis de ma vie.

Dans « Identités », ta série semble si fragile. Tu travailles avec un polaroid, en petit format. Pourquoi ce choix ?

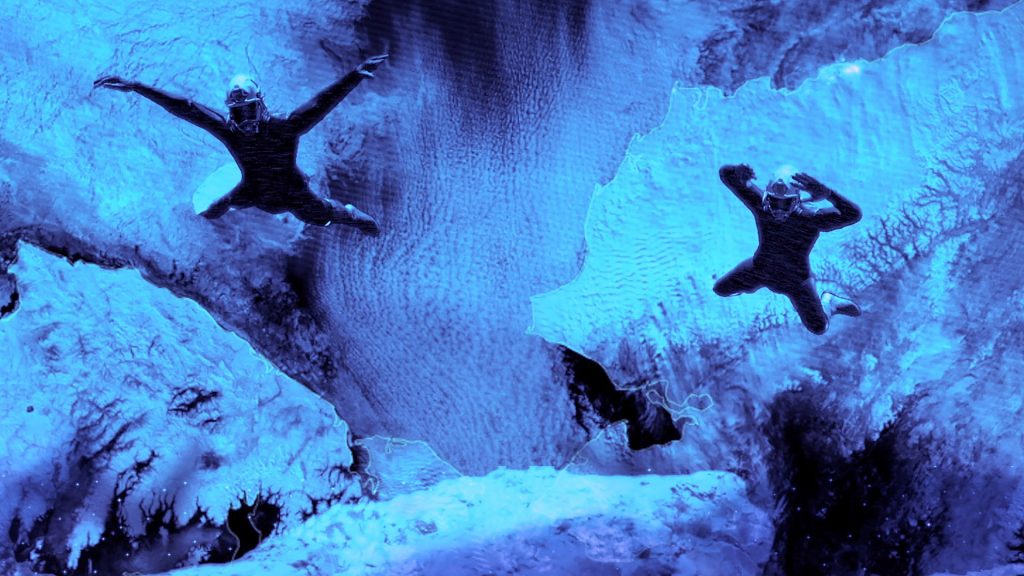

Cette série reprend les codes de la « trash photographie », de ces photographies type AFP qui saturent nos écrans et qui obstruent les réalités. En agrandissant des photomatons que j’ai moi-même réalisé, je me suis rendu compte des limites de la photographie. J’utilise le positif du polaroïd comme un négatif que je scanne ; donc je tire sur l’image au maximum. Ces portraits sont de véritables épreuves, parce que ces enfants portent leur propre mort en eux. En échappant aux fatalités et aux mythes, ils nous questionnent sur notre « vraie » identité. La photographie d’identité, dans ce contexte précis, est justifiée parce qui nous affecte chez eux : ce sont des survivants. Ils sont déjà morts le jour où ils sont nés.

Inconsciemment j’ai inversé les codes couleurs universels fille/garçon. Les garçons sont généralement pris sur fond rose ou clair, et les filles sur fond bleu. C’est intéressant de croiser les interprétations populaires liées à la génétique. Souvent en Afrique, c’est la mère qui est blâmée et punie d’avoir mis au monde une créature diabolique. Mais la science, elle, dit l’inverse, ce sont les chromosomes du père qui génèrent des déficiences…

Dans cette série et dans la façon dont tu l’exposes, on voit que le travail sur le texte et sur les témoignages est très important pour toi. A côté des portraits quasi irréels ou fantomatiques, il nous permet de nous accrocher à du réel. Pourquoi avoir voulu les associer ?

J’aime la poésie documentaire, le récit et l’écoute font vibrer les images autrement, il y a comme un écho, une langueur qui résonne avec l’apport du texte et qui donne une valeur substantielle aux images, parce qu’il y a un narrateur quelque part dans l’exposition. C’est intriguant parce que le témoin n’est pas celui qui voit, mais celui qui parle.

Je veux que l’on pénètre dans l’exposition par l’historique des enfants, que l’on comprenne bien aussi les différentes approches du handicap entre le Mali et le Kenya. L’histoire de ces enfants constitue une véritable tragédie. Shakespeare peut aller se rhabiller sur le champ, je ne plaisante pas. Au Kenya, le travail de Grace Seneiya dans le district Samburu est salutaire. Elle est allée chercher ces enfants dans la savane et elle connaît presque tous les parents. Mais, de manière à ne pas blâmer la culture de ces populations, les textes nous permettent d’assimiler toute la complexité du regard sur le handicap et la différence. Au Mali, le travail de Juliette Soto est similaire, sauf que les enfants sont orphelins. Le lieu est plus dur pour eux, il s’agit d’une pouponnière avec plein de bébés dans les étages qui sont destinés à l’adoption. Ils voient des enfants partir avec des blancs.

Là, ils sont réunis. Il y a 20 portraits bruts. C’est la notion de groupe qui m’intéresse, mais dans les particularités, pas uniquement dans les différences. Le poids de la « normalité » se mesure très vite en face de ces gamins. J’attends les réactions du public.

Ce travail sur l’Afrique et le Handicap est-il terminé ou a-t-il une suite ?

En travaillant sur le handicap, je me suis rendu compte que je travaillais sur la diversité. C’est ce que j’ai dit récemment « en cherchant l’information, j’ai trouvé « l’identité ». Je souhaite prolonger ce projet sur le handicap aux enfants illégitimes en Algérie, et traiter du cas des jumeaux de Mananjary à Madagascar. Des histoires tragiques, d’un côté un contexte musulman qui exclu la mère et l’enfant, de l’autre, un mythe qui voulait auparavant que ces jumeaux soient sacrifiés. Tout cela dépasse l’entendement, tout comme le triste cas des albinos, mais je crois intimement que ces comportements ne sont pas exclusifs à l’Afrique. J’aimerais approfondir la question de la colonisation dans ses effets, la construction humanitaire a peut-être affecté le système protecteur des traditions, car comme le dit un médecin malien « tout ce qui se pose comme acte en milieu traditionnel n’est jamais gratuit », il y a un sens à tout ça.

« L’ombre de l’enfance » n’est pas un sujet facile, un travail intriguant, tu veux montrer une vision très différente de celle des médias du continent africain. Il a reçu le premier prix de la photographie de l’Académie des Beaux-Arts, est-ce une reconnaissance importante pour toi et cela t-a-il permis de le mettre en avant?

Quand j’ai reçu ce Prix il y a eu l’histoire terrible de l’Arche de Zoé. Je ne peux pas dire que cela m’a facilité la tâche, et c’est un sujet fragile et difficile à mettre en place. Ce prix à, je crois, vocation à soutenir la jeune photographie, alors c’est une bonne nouvelle pour les photographes. Moi, il m’a permis de sortir d’une histoire familiale compliquée et de retrouver l’humilité nécessaire à un tel sujet.

Quels sont tes projets dans le futur ?

Dormir…

J’ai mis de côté un projet intitulé « Entrada » qui reprend pour prétexte le parcours de mon père en 1970 en suivant l’historique de son passeport. Barcelone, Dortmund, Rotterdam, Paris. Les repérages en Espagne sont concluants et il s’agira de créer un paysage migratoire imaginaire, une grande ligne de 200 photographies qui mélangent les 4 villes. Ce territoire n’existe pas, je veux montrer l’Europe à travers le regard d’un clandestin qui débarque aujourd’hui. Un pays froid, des températures basses, des murs, et toute la sensualité et la violence mêlée des quartiers comme celui du Raval à Barcelone. Une espèce de chasse à l’homme, où tout est très rapide. Il faut voir les Sénégalais qui se font courser dans la ville, ces vendeurs ambulants qui se déplacent de festival en festival, qui vendent des cd, des lunettes, avec leurs baluchons. Je veux faire « l’enfer » de Natchwey , mais à notre porte, et démystifier cette notion de témoin en photographie. L’imposture se situe exactement là où ceux qui pensent détenir la vérité nous font croire au mythe du malheur universel, qu’ils soient photographes ou contingents humanitaires. Le monde à besoin d’être soigné, pas sauvé. Aujourd’hui à Paris ou Marseille, vous remarquerez des gens très bien fouiller dans vos poubelles. Comme l’a écrit Tahar Ben Jelloun après les évènements de Ceuta et Mellila « le désert avance », et personne n’y prête attention.

En savoir plus

– sur l’exposition « L’ombre de l’enfance »…

– sur les associations qui soutiennent le handicap en Afrique :

CENTRE SHERP (Kenya)

www.sherp.nl

seneiya2004@yahoo.com

ASSOCIATION LÉO (Mali)

www.orphelin-handicape-mali.org

leo-asso@worldonline.fr