Cet article a débuté en 2013 à travers des premiers échanges avec la photographe Lebohang Kganye et premier texte ci-dessous autour de son travail. En 2017 à l’occasion de la sortie du livre Le Métier de photographe en Afrique : 10 ans Afrique in visu, notre discussion a reprise…

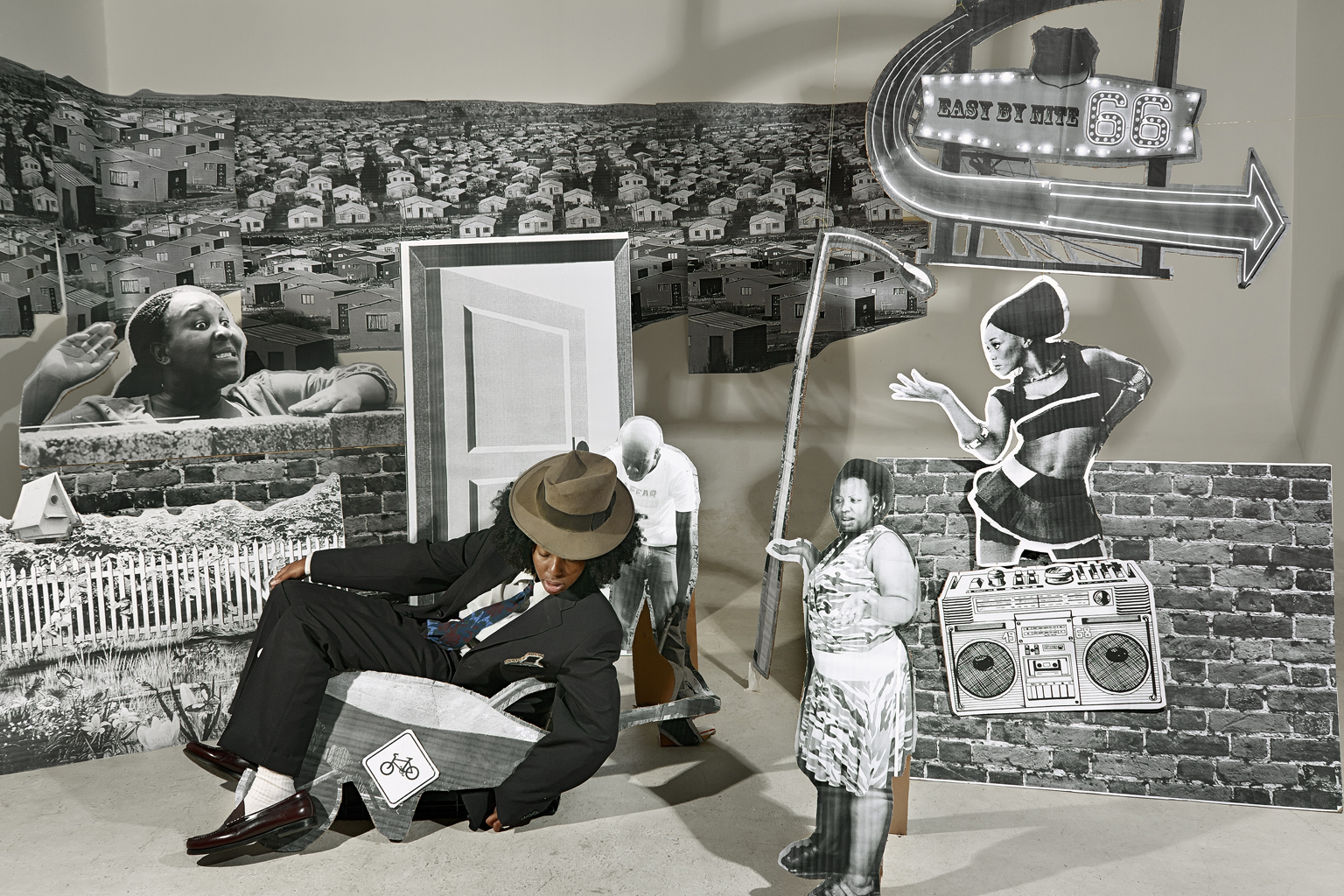

C’est à travers les mises en scène en noir et blanc de sa série Ke Lefa Laka que j’ai découvert le travail de Lebohang Kganye. Ces images (Pied Piper ou The Alarm) où l’on voit la photographe en costume noir, trop large, coiffée d’un chapeau, poser dans un décor de vieilles photos en carton grandeur nature ont éveillé ma curiosité. Elles sont à la fois touchantes et étonnantes.

En lisant la présentation de cette série par ses mentors, l’artiste Mary Sibande et la curatrice Nontobeko Ntombela, j’affinai ma compréhension de ce travail et j’en perçus les différentes clés : « Le projet de Lebohang Kganye porte sur la recherche de l’identité, l’identité non seulement sur la base de la race, mais aussi en raisons de sa généalogie ethnique et de la complexité de la vie à Johannesburg, une société hybride, en tant que jeune femme noire dans la période postapartheid. »

Formée par la prestigieuse école du Market Photo Workshop à Johannesburg, Kganye est née en 1990 à Katlehong, dans l’East Rand de cette même ville. Aujourd’hui, elle poursuit ses études à

l’université des beaux-arts de Johannesburg. En 2012-2013, elle a bénéficié de la bourse Tierney (qui soutient les artistes émergents dans le domaine de la photographie), grâce à laquelle elle a réalisé sa série Ke Lefa Laka.

Pour bien comprendre ses images, il faut revenir sur la traduction du titre Ke Lefa Laka : Her-Story/Heir-Story que l’on peut rendre par Son histoire/Héritage (littéralement, la traduction serait plus proche de Son histoire/Héritière).

La piste de départ de la photographe est d’explorer ses albums de famille, non seulement en tant que souvenirs ou documents d’un récit personnel, mais encore en tant qu’éléments « de constructions visuelles par rapport à qui nous pensons ou espérons être, et pourtant en même temps un effacement de la réalité[[Salem Mekuria, « Representation and Self-Representation : My Take », Feminist Africa, no 16, 2012. Les citations de Salem Merkuria qui figurent

dans ce texte sont toutes tirées de cet article.]] ».

La genèse de ce travail commence il y a trois ans, quand Lebohang Kganye perd sa mère, son principal lien avec sa famille élargie. Dès lors, elle revient sur ses origines et visite les différents

sites où sa famille a vécu. Elle y trouve des morceaux du passé de sa mère, des photos, des vêtements parsemés au fil des ans. C’est en essayant de se reconnecter avec sa mère que la

photographe s’insère à sa place dans des clichés de son album de famille. S’habillant comme elle vingt ans plus tôt, imitant ses poses, elle allie leurs deux mémoires et crée une nouvelle histoire commune. Ensuite, dans un photomontage numérique, elle juxtapose les anciennes images maternelles issues de l’album avec des photos de la nouvelle version d’elle-même, mise en scène à sa place : « Les photomontages sont devenus un substitut pour le manque de souvenirs, une identification contrefaite et une conversation imaginaire. »

Le projet prend forme et crée une histoire commune : « Je ne suis pas sûre que je connaisse mieux ma mère, mais ce projet semble connecter trois générations de femmes de ma famille : ma grand-mère (comme le narrateur de souvenirs familiaux), ma mère, comme l’objet d’étude, moi et ma petite soeur – qui a appuyé sur le déclencheur lors des prises de vue de ces photographies revisitées (comme récepteurs de cette histoire et ses fabricants aussi). »

Le projet Ke Lefa Laka est d’autant plus intéressant que, en évoquant un récit personnel, il croise aussi l’histoire de l’Afrique du Sud : celle de familles déracinées et réinstallées en raison des lois de l’apartheid et de la confiscation des terres. Une histoire faite de déplacements dans le pays et de logements temporaires qui a une influence directe sur l’identité familiale (par exemple, pour l’auteur de ces images, cela conduit au changement de son nom de famille, qui passe de Khanye à Khanyi, puis, pour finir, à Kganye).

Dans ce récit fictif en trois parties, Lebohang Kganye devient le personnage « réel ». Elle est à la fois sa mère dans les images couleur, mais elle prend aussi la personnalité de son grand-père, vêtu d’un costume typique de l’époque dans les photomontages grandeur nature en noir et blanc. Ici, comme le dit l’auteur, « une identité familiale devient donc une fiction orchestrée et une invention collective ».

Cette série a été exposée dans la galerie du Market Photo Workshop du 8 août au 29 septembre 2013.

**En mai 2017, à l’occasion de la sortie du livre Le Métier de photographe en Afrique : 10 ans Afrique in visu, nous avons décidé de prolonger l’interview de l’artiste par quelques questions.

Jeanne Mercier : Toutes vos photographies tournent autour de la famille, des souvenirs et des représentations de la mémoire. Comment en êtes-vous venue à travailler sur ce sujet ?

Lebohang Kganye : J’ai d’abord commencé à naviguer dans mon histoire par la cartographie géographique, en essayant de repérer d’où était originaire ma famille et comment nous nous étions retrouvés dans ces différents endroits que maintenant nous appelons tous « chez nous ». J’ai visité les lieux où les miens ont vécu en Afrique du Sud et j’ai découvert beaucoup d’albums

de photos de famille anciens. Ces archives personnelles étaient diverses ; certaines photos étaient bien composées et, d’autres, de simple instantanés typiques de la vie de tous les jours. Ma grand-mère, qui constitue à présent une archive vivante, est devenue une source vitale d’histoires qui accompagnent ces albums. Au fur et à mesure que je les feuilletais, je me suis rendu compte que les photographies étaient plus que de simples souvenirs de moments ou de personnes qui se sont transmis, ou que le témoignage d’une existence : elles étaient une construction de la vie. Selon la photographe et thérapeute Rosy Martin, pour ce qui concerne les albums familiaux, « il semble que, dans la plupart des familles, ce sont les mères qui s’instituent archivistes et gardiennes de l’histoire familiale, opérant elles-mêmes la sélection de ce qui doit rester en mémoire, et de ce qui doit être oublié, construisant ainsi une mythologie qui valide leur propre “rôle de mère[[Philippe Dubois, « De l’image-trace à l’image-fiction. Le mouvement des théories de la photographie de 1980 à nos jours », Études photographiques,

no 34, « Que dit la théorie de la photographie ? Interroger l’historicité », printemps 2016. Les citations de Philippe Dubois qui apparaissent dans ce texte sont extraites de cet article.]]” ». Il se trouve que cette vision correspond à ma situation personnelle. Mon travail a donc suivi différents fils qui ont exploré les histoires personnelles et collectives de ma famille, telles que celles de ma mère et de mon grand-père, les noms de clans et ma propre histoire.

Ke Lefa Laka est un voyage photographique qui apparaît comme une réponse profonde à la perte et au deuil – pas seulement de différentes personnes, mais de l’histoire, de la langue et de la culture orale. Il s’agit de mémoire, de fantasme, de formation de l’identité et de performance. C’est un moyen de reconstruire mon identité en me reconnectant avec les membres de la famille (vivants et morts) et en révélant une histoire commune plus large. En tentant de retrouver la trace de cette histoire, j’ai découvert que l’identité ne peut être totalement tangible comme ces produits qui sortent d’un appareil photo ; c’est un espace pour la réalisation des rêves et la mise en scène de récits contradictoires et de demi-vérités, mais également pour l’omission, le déni et les vérités cachées. Une identité familiale devient donc une fiction orchestrée et une invention collective. Bien que ces images enregistrent l’histoire, celle-ci n’est qu’imaginée. Je vais choisir quelle partie des fantasmes prendre avec moi et dire que c’est mon histoire.

J. M. : Quelle est votre approche de la réalité et de la fiction ?

L. K. : J’ai perdu ma mère il y a six ans. Elle était mon principal lien avec notre famille élargie et notre passé puisque nous vivons tous dans des endroits différents. Sa mort a suscité la nécessité de retrouver mes racines ancestrales. J’ai eu besoin de me situer dans la famille élargie à un certain niveau et peut-être aussi d’explorer la possibilité de rester en contact avec elle. L’idée de « spectre » a commencé à émerger dans mon travail, comme la présence qui n’en est pas une, dont parle Roland Barthes dans La Chambre claire, livre dans lequel il explore diverses photographies de son album familial pour trouver une image qui peut commencer à représenter ses sentiments et son souvenir de sa mère, récemment disparue. Barthes décrit ses sentiments alors qu’il regarde la photographie du jardin d’hiver où figure sa mère quand elle avait cinq ans, accompagnée de son frère : « J’allais ainsi, seul dans l’appartement où elle venait de mourir, regardant sous la lampe, une à une, ces photos de ma mère, remontant peu à peu le temps avec elle, cherchant la vérité du visage que j’avais aimé. Et je la découvris[[Interview donnée lors des Rencontres d’Arles 2016.]]. » De la même façon, dans mon voyage, j’ai commencé à chercher des morceaux de ma mère dans la maison. J’ai trouvé beaucoup de photos et de vêtements qui avaient toujours été là mais que j’avais ignorés au cours des années. Elle était là, souriant et posant dans ces vêtements. Contrairement à Barthes, je ne sais pas si j’ai trouvé ce que je cherchais dans ces traces fantomatiques.

Inconsciemment, je voulais sans doute des réponses sur la mort et sur la façon de la surmonter ou, peut-être, de lui pardonner d’avoir pris ma mère si soudainement. Ma reconnexion avec elle

est devenue une manipulation visuelle de ses histoires, de nos histoires. J’ai commencé à m’insérer dans son récit en images en imitant les clichés de mon album de famille. Je m’habillais des mêmes habits que ceux qu’elle portait sur ces photographies d’il y a vingt ans et j’adoptais ses poses. C’était ma façon de marier les deux souvenirs (le mien et celui de ma mère).

J’ai ensuite élaboré des photomontages numériques où j’ai juxtaposé de vieilles photographies de ma mère extraites des archives familiales avec des photographies d’une « version actuelle d’elle/moi », pour construire une nouvelle histoire et un « en commun » – elle est moi, je suis elle –, mais il reste dans cet « en commun » beaucoup de différences, beaucoup de distance

dans l’espace et dans le temps. Les photographies nous montrent, par conséquent, non seulement l’« être-là » de l’objet, mais aussi l’« avoir-été-là » ; elles offrent donc la possibilité de donner à voir un passé, un présent et un avenir en une seule image. En ce sens, Barthes affirme que les photographies sont les moyens modernes par lesquels nous expérimentons la réalité de la perte et finalement la mort. Je me suis rendu compte que j’avais peur, que je commençais à oublier à quoi ressemblait ma mère, le son de sa voix et ses gestes spécifiques. Les photomontages sont devenus un substitut à l’absence de mémoire, une identification forgée et une conversation imaginaire.

Dans ces photomontages, j’essaie de refléter ce processus émotif – l’absence laissée par ma mère et pourtant sa présence éternelle dans la vie de ma jeune soeur et dans la mienne, ainsi que dans le récit de la famille élargie. Son absence physique n’a pas diminué sa présence dans nos existences et, pourtant, ce fait est loin d’apporter seulement de la consolation, car sa mort entraîne toujours des souvenirs douloureux.

J. M. : Vous êtes reconnue comme photographe et votre pratique artistique est un mélange d’installations ou de performances. Vous créez des ensembles, sculptez le papier que vous mettez en scène et le résultat est une photo. Comment évalueriez-vous votre pratique aujourd’hui en 2017 ? Comment évolue-t-elle ?

_ L. K. : Mon grand-père représente la figure patriarcale centrale dans cette œuvre. Il a disparu avant ma naissance et nous portons son nom (malgré les variations d’orthographe, mon grand-père, Khanye, ma grand-mère, Khanyi, et mon propre patronyme, Kganye). Il est le premier des Khanye à avoir quitté di’plaasing – ce qui signifie « pays natal » dans l’État libre d’Orange – pour la ville, dans le Transvaal, afin de trouver du travail parce qu’il ne Une façon, aussi, de transcender l’esthétique traditionnelle du portrait et de jouer avec les masques.

Le masque renvoie à celui qui l’a sculpté, c’est-à-dire à la société dont il est issu. C’est un mélange d’éléments naturels et d’éléments abstraits, qui rend visible l’invisible… Le masque est

un objet destiné à signifier. À dire. À symboliser. Tout comme les travaux photographiques dont il est question ici, qui balancent entre le personnel et l’universel, qui permettent le dialogue entre le local et le global. Qui questionnent, manipulent et revivifient les codes visuels hérités d’une histoire qui pèse encore et les mêlent à des préoccupations contemporaines. Nous laissant apercevoir, aujourd’hui, ce que peut être l’avenir de la photographie dans le monde. Et en Afrique.