Daniel Naudé, né en 1984 à Cape Town, photographie une Afrique du Sud rurale, déserte et épargnée par les effets dévorants de la mondialisation. Il sillonne son pays pour en restituer un portrait de type naturaliste. Amoureux de la faune et la flore, Daniel Naudé souhaite partager une prise de conscience du rapport entre l’homme et le monde animal. Il projette aussi dans ses image un éclairage singulier sur un pan de l’histoire de l’Afrique du Sud qui transparait dans chacun de ses voyages et dans chacune de ses rencontres.

Le jeune photographe expose en ce moment à la galerie Michael Stevenson, à Cape Town. Il s’agit de sa première exposition personnelle dans la ville. Il y présente une nouvelle série photographique intitulée Animal Farm. Si, dans ses séries précédentes, nous avions distingué quelques indices de la présence humaine, elle était jusque là discrète et sous tendue. Les hommes et femmes accompagnés de leurs animaux apparaissent sporadiquement dans ce nouveau travail. Animal Farm met en scène le bétail, les fermiers et les relations qui existent entre eux. Une réflexion débutée avec l’exposition African Scenery & Animals (2010) où étaient confrontés les photographies des Africanis et les portraits des animaux domestiqués pour l’agriculture. Sur ces dernières, la relation entre l’homme et l’animal transparaissait grâce aux détails visibles par le spectateur attentif. Une chaîne, une selle, une lanière, un collier etc. Des éléments de soumission à l’homme. Naudé a insisté sur le caractère sauvage et libre des Africanis, nous amène ici à réfléchir à notre relation avec les animaux et à la domestication.

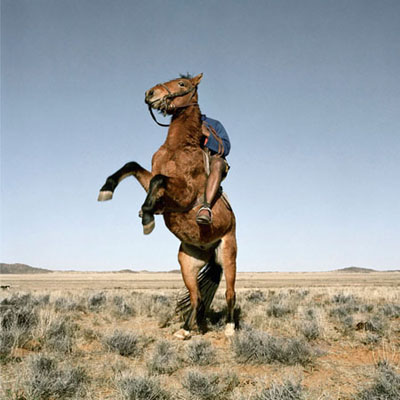

Arrêtons-nous sur une image singulière intitulée Horseman on Wildehonderand farm. Philippolis district, Free State, 18 August 2009. Il s’agit d’un portrait double, celui d’un cavalier, dont le visage est caché, et celui du cheval qu’il est en train de monter. Le cheval au pelage marron se cabre devant nos yeux. Sa posture verticale fait basculer le cavalier, dont nous ne voyons que les jambes, vers l’arrière. Ils semblent en parfait osmose. Pourtant, contrairement aux portraits de cavaliers traditionnels, que ce soit dans l’histoire de la peinture, de la sculpture ou de la photographie, l’homme n’est pas mis en avant. Il est ici dépersonnifié puisque son visage est absent. L’homme et l’animal ne font plus qu’un, leurs corps s’épousent dans une même énergie. Toutefois, en suivant l’angle choisi par Naudé, le cheval prend le dessus, il est le véritable sujet de la photographie. Il pose son regard noir sur le spectateur happé par son mouvement.

À travers ces animaux, Daniel Naudé s’attache à l’histoire de l’Afrique du Sud, ses régions, ses tribus et ses bouleversements. Il mène un véritable travail de naturaliste qui explore la faune et la flore de son pays. L’artiste a été frappé par la légende du massacre du bétail du peuple Xhosa. L’histoire dit que la prophétesse Nongqawuse préconisa, sous l’égide d’un esprit bienveillant, de tuer le bétail et de bruler les récoltes, afin que les colons Blancs soient immédiatement plongés dans la mer. Les bêtes mortes renaitraient et les plants repousseraient une fois le miracle accomplit. Les esprits des ancêtres de la tribu se seraient incarnés dans les moutons, les chèvres, les vaches et les chevaux.

Au-delà de simples portraits animaliers, les photographies de Daniel Naudé nous entrainent vers une histoire coloniale dont l’Afrique du Sud porte les cicatrices et les plaies encore ouvertes. Avec subtilité, Naudé nous offre son attachement non seulement à l’histoire sud-africaine, mais aussi aux légendes, aux tribus et aux zones rurales restées en marge.