La Documenta, exposition d’art contemporain de grande envergue, a lieu tous les 5 ans à Kassel, au centre de l’Allemagne. Proposant des œuvres réparties dans toute la ville et dans le parc de Karlsaue, elle est habituellement source de découvertes pour les uns, de confirmations pour les autres mais certainement le baromètre des tendances mondiales de l’art contemporain.

C’est dire l’importance du commissaire dont la nomination et les choix tiennent le milieu de l’art en haleine des mois avant l’ouverture de la manifestation. Cette année, la 13e édition est confiée à Carolyn Christov-Bakargiev (°1957, It./USA, ex-directrice du Musée d’art contemporain de Turin et du PS1 à New York) qui a réuni quelque 300 participants (artistes, mais aussi philosophes, écrivains, théoriciens, anthropologues, ingénieurs, cinéastes…). Les choix de CCB sont peu convenus (les noms des quelque 193 artistes furent tenus secrets jusqu’à la dernière minute pour éviter les emballements du marché) et reflète certainement son souhait d’échapper « au capitalisme du savoir », pour, en cette période chaotique sur bien des plans (écologique, économique, sociétal, politique…) laisser la parole aux artistes et à leurs propositions, dans l’espoir de redonner du sens à nos existences et d’amorcer des réponses aux multiples questions auxquelles nous sommes continuellement confrontés.

La commissaire a donc opté pour des œuvres dont la portée formelle, plastique, laisse avant tout parler le contexte « planétaire », contrairement aux éditions antérieures à 2002 qui proposaient des œuvres traduisant certes souvent des préoccupations sociales et philosophiques, mais qui faisaient tout autant valoir leur statut d’ « œuvre ».

En 2012, dans le contexte mondial marqué par des changements importants, les œuvres parlent bien sûr de l’action de l’homme sur le monde, la société, l’environnement, mais aussi de poésie, de résistance, de guerre… Face à ces bouleversements qui nous concernent tous, il était logique que la dOCUMENTA 13 se double d’expositions ayant lieu dans d’autres villes : elles se sont tenues à Kaboul, au Caire et au Canada (Banff).

Ne reposant pas sur la mise en valeur des grands noms de l’art et sur ce que l’on a coutume d’appeler « les valeurs sûres », cette dOCUMENTA ne risque aucunement l’ethnocentrisme : le focus est notamment mis tant sur les Balkans que sur le monde arabe à travers les bouleversements du Proche et du Moyen-Orient – et au-delà vers l’Asie centrale.

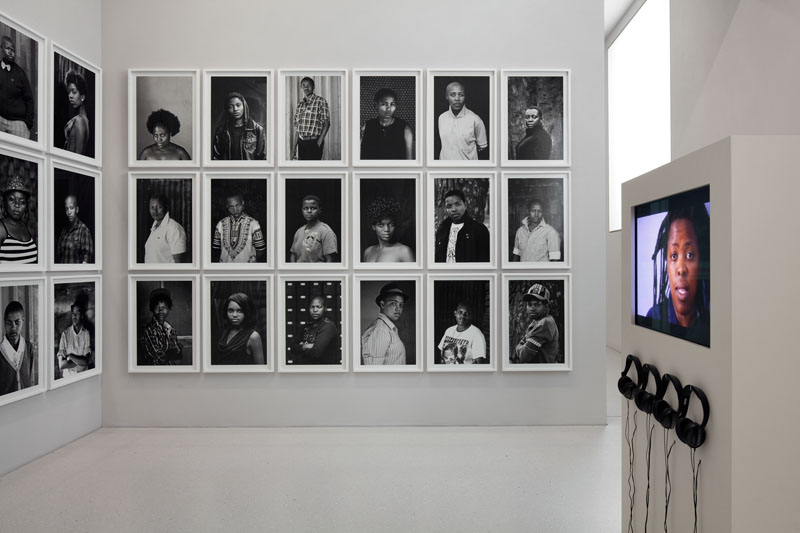

Quant aux artistes africains, s’ils ne sont que 4 dans cette énorme exposition qui demande deux voire trois jours de visite pour bien en saisir toutes les facettes, parmi eux figurent des pointures dont William Kentridge (Afrique du Sud) avec une impressionnante installation composée de plusieurs projections et d’une fascinante machine rythmique : « The Refusal of Time » exprime notre soumission au temps. Également exemplatif de la recherche d’identité qui a façonné l’art africain de ces dernières décennies, le travail tout aussi engagé de Zanele Muholi (Afrique du Sud) est représenté par une impressionnante série de portraits en noir et blanc et de grand format de jeunes sud-africains dont l’orientation sexuelle ainsi que l’identité de genre sont les déterminants de leur place dans la société et de leur combat quotidien. Une vidéo de cette artiste qui se définit comme « activiste visuelle » est consacrée à la situation difficile des lesbiennes et des « trans » de sa communauté auxquels elle tente de donner une visibilité positive.

Même si le grand nombre d’œuvres filmiques (vidéos, projections de type plus cinématographique…) en a déconcerté plus d’un, en ce qu’elles demandent beaucoup de temps pour rentrer dans l’œuvre et n’étaient pas toutes de premier plan, même si d’autres démarches n’étaient pas toujours abouties, cette édition de la Documenta n’est certes pas celle qui met tout le monde d’accord sur l’état de l’art et ses grandes orientations, mais apporte par contre bien des ouvertures et des réflexions grâce à la puissance de nombreuses œuvres (notamment celle de Jérôme Bel qui traite magnifiquement de notre rapport à l’autre, dans nos différences) ou à travers les textes des différents intervenants.

Dans le sillage de la Documenta 11 dont les choix du commissaire portaient déjà sur les questions de la guerre, de la pauvreté, des systèmes politiques et de leurs conséquences, de la mondialisation, la dOCUMENTA 13 reflète les changements dans notre rapport au monde et au monde de l’art, prolongeant également le credo de la documenta 12 qui voulait voir toute expérience de l’art comme une expérience de la vie.

Anne Wauters